Wenn Hilfe verletzt: Ableismus, Selbstbestimmung und der Mythos des „Normalen“

ihre Selbstbestimmung untergräbt.

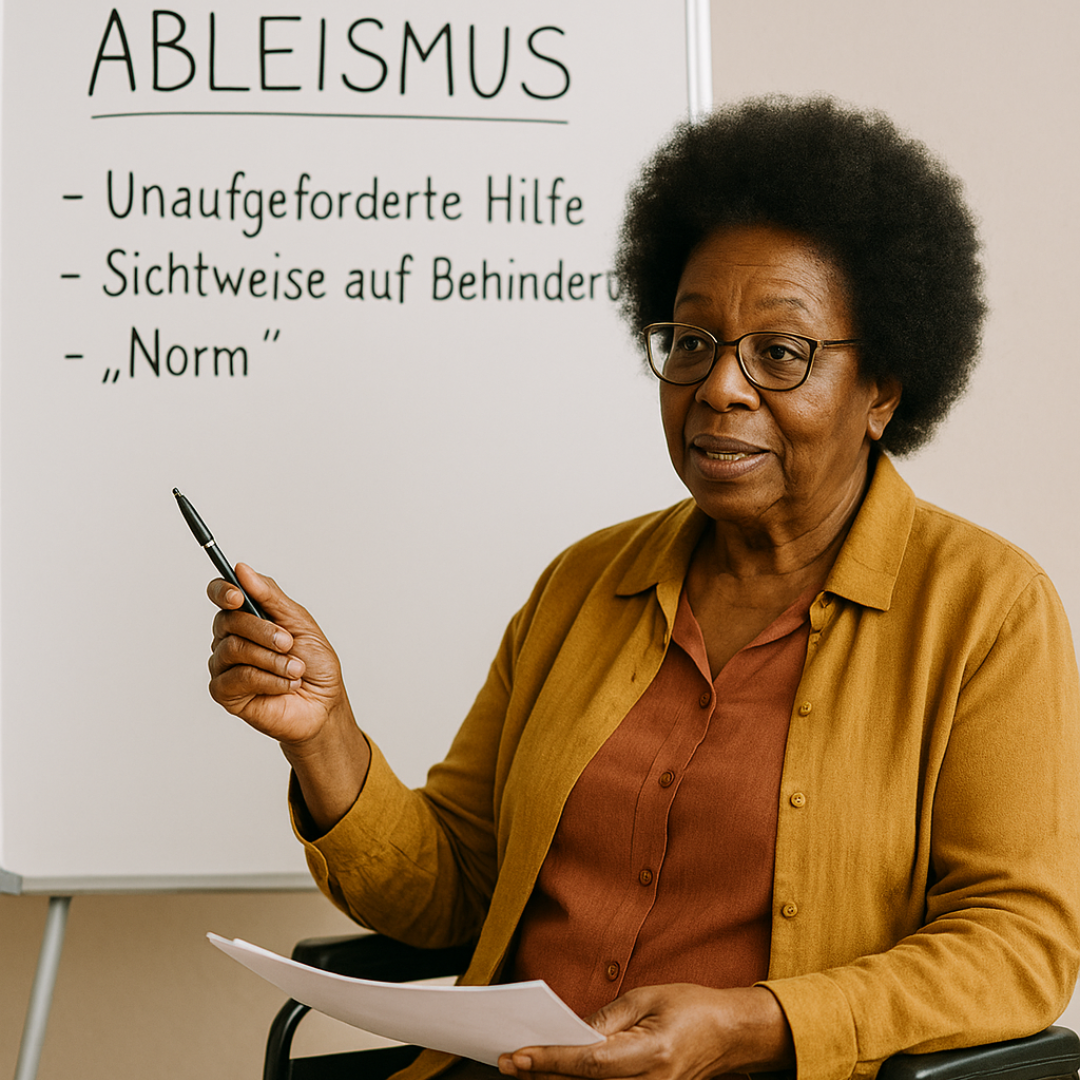

Die unsichtbare Last der „Hilfe“

Unaufgeforderte Hilfe bedeutet, dass andere bestimmen, was ich angeblich nicht kann, und daraus Handlung ableiten ohne mich einzubeziehen. Was aus der eigenen Wahrnehmung heraus wie „Unterstützung“ wirkt, löscht meine Kompetenz aus.

Das Ergebnis ist Unsichtbarkeit. Statt mein Handeln, meine Strategien und meine Eigenständigkeit wahrzunehmen, wird nur die vermeintliche „Hilflosigkeit“ gesehen.

Ableismus ist nicht neutral

Ableismus, wie auch Rassismus, hinterlässt Spuren psychisch, seelisch und gesellschaftlich. Immer wieder auf das reduziert zu werden, was eine Behinderung mit sich bringt, statt auf das, was ich tatsächlich leiste und bin, ist entmutigend und erschöpfend.

Eine wichtige Klarstellung: Behinderung bedeutet nicht, ewig krank zu sein. Mit einer Behinderung zu leben ist nicht gleichbedeutend mit dauerhafter Krankheit. Ich habe Herausforderungen, ja aber ich habe ebenso ein Leben, Arbeit, Leidenschaften und Fähigkeiten, die weit über meine Behinderung hinausgehen. Mich ausschließlich durch die Brille von Krankheit zu betrachten, ist zutiefst entmenschlichend.

Mathematik als Spiegel

Während einer schlaflosen Nacht dachte ich über „Normalität“ nach und mir kam Mathematik in den Sinn.

Unterschiedliche Kulturen nutzen unterschiedliche Zeichen, um dieselben Gleichungen darzustellen: ein Schrägstrich, ein Punkt, Striche oder ein Divisionssymbol. Die Symbole unterscheiden sich, aber das Ergebnis ist dasselbe.

Übertragen auf Behinderung bedeutet das: Nur weil ich Aufgaben vielleicht anders löse, heißt das nicht, dass meine Lösungen „falsch“ oder weniger effektiv sind. „Normal“ ist nicht standardisiert.

Präsenz heißt nicht Hilflosigkeit

Wenn Menschen mit Behinderung im öffentlichen oder sozialen Raum sichtbar sind, bedeutet das nicht automatisch, dass wir Hilfe benötigen. Unsere bloße Anwesenheit ist kein Hilferuf.

Wir sind durchaus in der Lage, selbst Unterstützung einzufordern und gerade dann ist Hilfe wertvoll, weil wir sagen können, wie sie am besten geleistet werden kann. Hier liegt der Unterschied zwischen respektvoller Unterstützung und entmündigender Bevormundung.

Warum Beziehungen entscheidend sind

Ein weiteres Problem ist, dass viele Menschen mit Behinderung fast ausschließlich im professionellen Kontext wahrgenommen werden in Kliniken, Pflegeheimen oder anderen Einrichtungen.

Wer jedoch keine Freundschaften oder echten Verbindungen zu behinderten Menschen pflegt, wird einseitig geprägt bleiben. Erst durch Nähe, durch geteilten Alltag und durch Begegnungen auf Augenhöhe wird sichtbar, wie vielfältig Menschen mit Behinderung leben, arbeiten, Probleme lösen und Herausforderungen mit Kreativität meistern. Ohne diese Perspektive entstehen und verfestigen sich Stereotype.

Betriebsblindheit in der Pflege

Gerade in der Pflege- und Gesundheitsbranche ist es essenziell, diese Muster zu erkennen. Wer täglich mit „Hilfe“ beschäftigt ist, läuft Gefahr, in Betriebsblindheit zu verfallen und nicht mehr zu hinterfragen, ob Unterstützung tatsächlich nach den Bedürfnissen und der Selbstbestimmung der Betroffenen erfolgt oder lediglich nach dem Bild der Helfenden.

Ein Plädoyer für Würde und Reflexion

Ableistische Tropen sind keine Nebensächlichkeit. Sie greifen unsere Würde, unsere Ruhe und unsere seelische Gesundheit an.

Wenn wir als Gesellschaft eine Praxis entwickeln wollen, die Menschen mit Behinderung wirklich mit Würde begegnet, müssen wir lernen, einander vollständig zu sehen jenseits von Annahmen, jenseits von Stereotypen, jenseits von „Hilfe“, die uns zum Schweigen bringt.

Es geht nicht um weniger Hilfe. Es geht um achtsamere Hilfe, die gefragt, respektvoll und befreiend ist.

👉 Damit wird klar: Hilfe kann heilen, aber unaufgeforderte Hilfe kann auch verletzen. Der Unterschied liegt darin, ob wir bereit sind, zuzuhören, zu fragen und das Gegenüber in seiner Kompetenz ernst zu nehmen.