Wenn über Rassismus gesprochen wird und plötzlich von „Spaltung“ die Rede ist

Immer wieder wird behauptet, Bücher wie Was weiße Menschen nicht über Rassismus wissen wollen würden „die Gesellschaft spalten“. Diese Behauptung ist weder inhaltlich noch analytisch haltbar.

Rassismus ist teuer und zerstört unsere gemeinsame Zukunft

Rassismus wird oft nur als moralisches oder soziales Problem diskutiert. Doch die Realität ist: Rassismus ist auch ökonomisch enorm teuer. Er schwächt Individuen, Gesellschaften und ganze Volkswirtschaften. Und gerade in einem Land wie Deutschland, das vor einer massiven demografischen Herausforderung

Critical Whiteness Train the Trainer*in

Die Auseinandersetzung mit Critical Whiteness erfordert nicht nur inhaltliche Expertise, sondern auch methodisch-didaktische Kompetenzen, um Wissen wirksam weiterzugeben. Viele BIPoC verfügen bereits über ein fundiertes Verständnis der Inhalte, stoßen jedoch an Grenzen, wenn es darum geht, dieses Wissen in strukturierten Trainings- und Workshopformaten umzusetzen.

Kritisches Weißsein: Pflicht für NGOs und ihre Teams

NGOs, die mit Migrant*innen und rassifizierten Communities arbeiten, tragen besondere Verantwortung: Sie definieren Zugänge zu Ressourcen, gestalten Entscheidungen mit hoher Tragweite und wirken als Legitimationsinstanzen gegenüber Behörden und Öffentlichkeit. Wenn weiße (bzw. weiß gelesene) Mitarbeitende ohne Auseinandersetzung mit Weißsein, Privilegien und Sozialisation agieren, entsteht eine systemische Risikolage: gut gemeinte Hilfe reproduziert

Interkulturelle Trainings neu denken: Die Triade aus Skills, Whiteness-Analyse und Länderwissen als Schlüssel zu macht-sensibler Zusammenarbeit

Ein wiederkehrendes Muster in internationalen Organisationen

In meiner Arbeit mit internationalen Unternehmen und NGOs sowohl mit Neueinsteigern im Feld als auch mit langjährig erfahrenen Organisationen fällt mir immer wieder ein Muster auf:

Sobald Konflikte mit Partnerorganisationen im Globalen Süden auftreten, werden diese in der Regel als „kulturelle Missverständnisse“ gedeutet. Die vermeintliche Lösung:

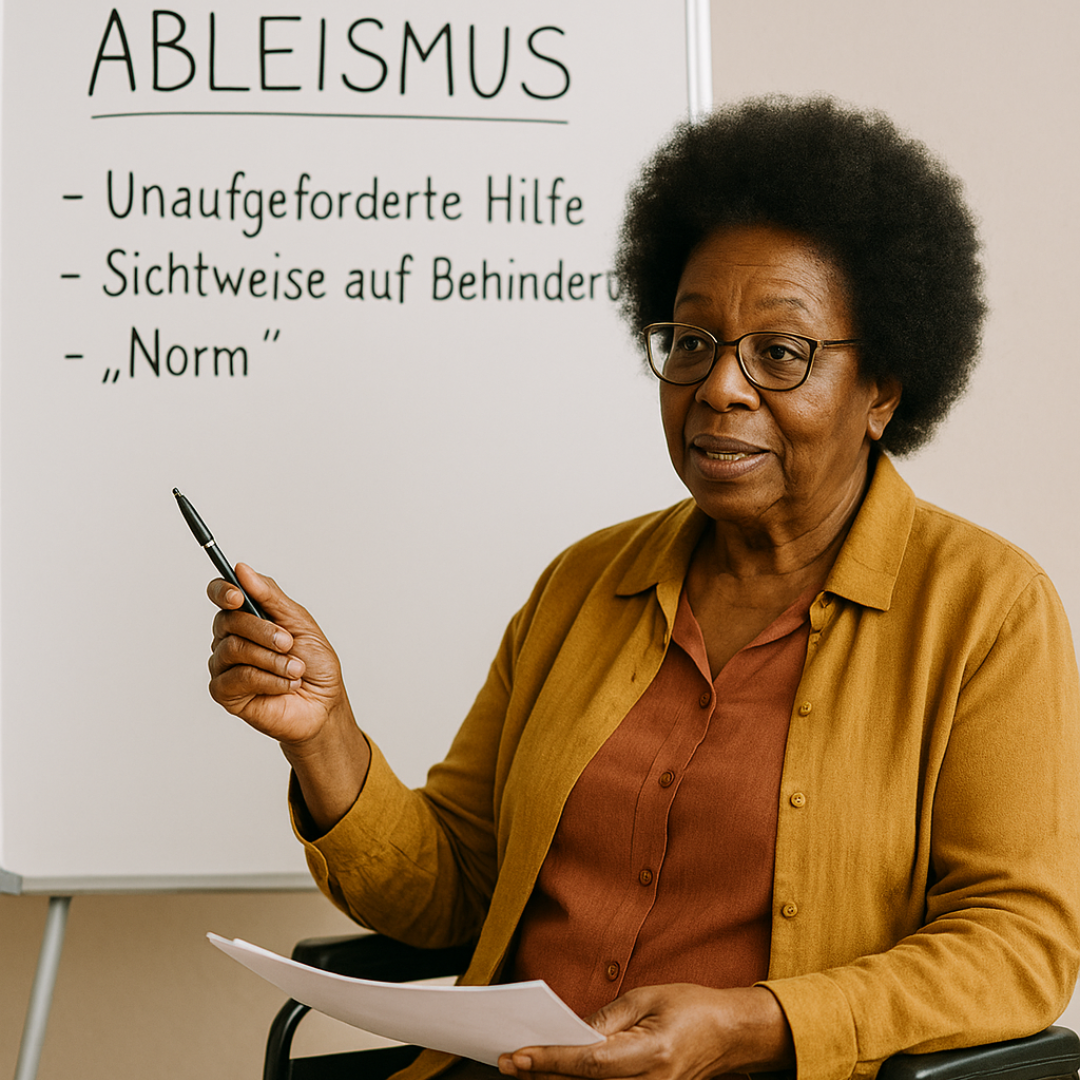

Wenn Hilfe verletzt: Ableismus, Selbstbestimmung und der Mythos des „Normalen“

Es klingt zunächst harmlos, sogar fürsorglich: Jemand sieht eine Person mit Behinderung und bietet spontan Hilfe an. Doch was oft gut gemeint ist, entpuppt sich im Alltag als unaufgeforderte Hilfe – und genau darin liegt ein tiefes Problem.

Denn unaufgeforderte Hilfe ist nicht neutral. Sie ist ein Ausdruck von Ableismus, also jener Haltung, die Menschen mit Behinderungen auf ihre Einschränkungen reduziert, ihre Fähigkeiten unsichtbar macht und